Konstruktive Experimente: Die Highlights der Architekturbiennale (3)

Foto: Jakob Schoof

In Mitteleuropa neigen wir bisweilen zu der Annahme, alle Welt müsse bauen wie wir: Stahlbetonskelette mit vorgehängten Fassaden, im kleinen Maßstab auch Mauerwerksbau und wenn es ökologisch sein soll, Holzrahmen- oder Holzmassivbauten. Formal lässt sich heute fast alles realisieren, wenngleich oft auf Kosten der Materialeffizienz. Der Baukran liegt uns näher als die Handarbeit, was sich in der zunehmenden Verwendung großer, vorgefertigter Elemente zeigt.

Die diesjährige Architekturbiennale lehrt, dass in anderen Weltregionen auch ganz andere Konstruktionsprinzipien sinnvoll sein können – je nachdem, welche Naturressourcen dort verfügbar sind und wie hoch das Lohnniveau ist. Auch das Qualifikationsniveau der Bauhandwerker spielt dabei natürlich eine Rolle. »In Entwicklungsländern«, schreibt Biennale-Direktor Alejandro Aravena, »ist die Bauindustrie nicht so sehr ein Handwerk als vielmehr eine Methode, um die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten. Darum bevorzugen dort viele Entscheidungsträger ineffiziente und arbeitsintensive Bausysteme.«

Ein Beispiel, das Besuchern auf ihrem Biennale-Rundkurs gleich mehrfach begegnet, sind Gewölbekonstruktionen aus Ziegelschalen und –rippen. In Paraguay etwa kombinieren Solano Benítez und sein Architekturbüro Gabinete de Arquitectura den allgegenwärtigen Ziegel und Heerscharen ungelernter Arbeiter, um frappierend einfache, filigrane Rippengewölbe zu errichten. Eine Kostprobe davon haben sie im großen Zentralraum des Biennale-Pavillons in den Giardini in Venedig gegeben.

Filigrane Schalen aus Ziegeln, Naturstein und Beton

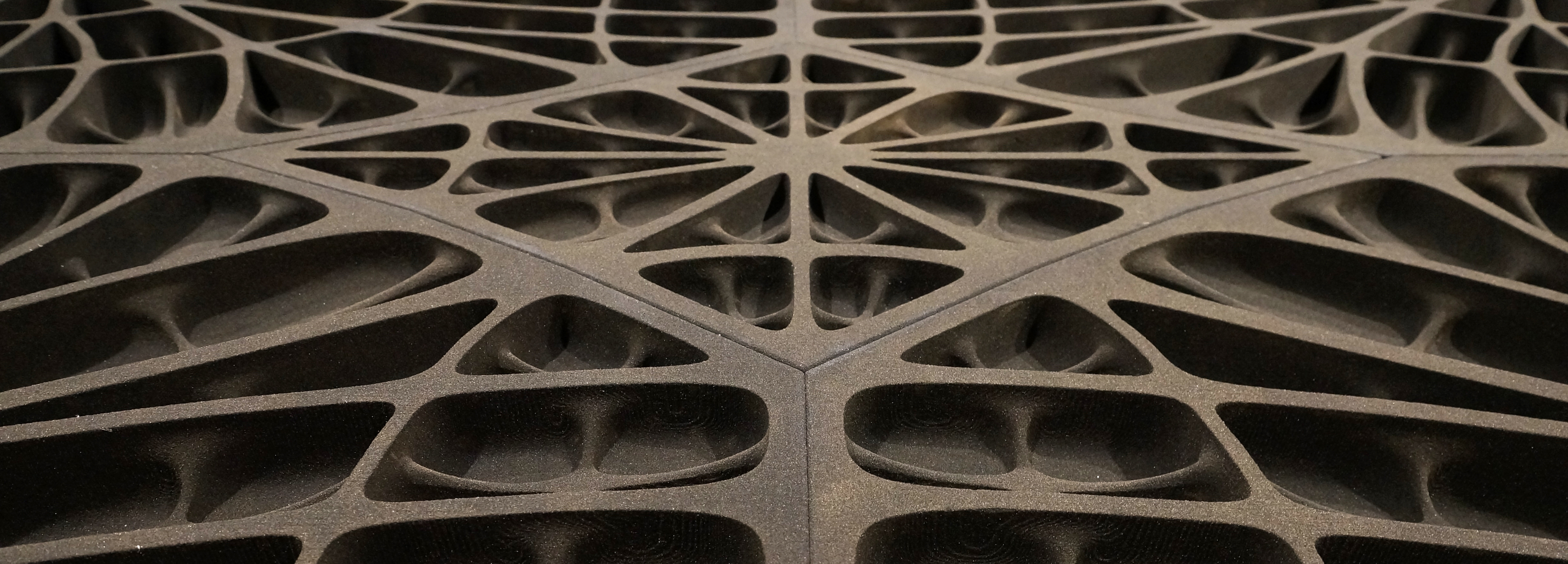

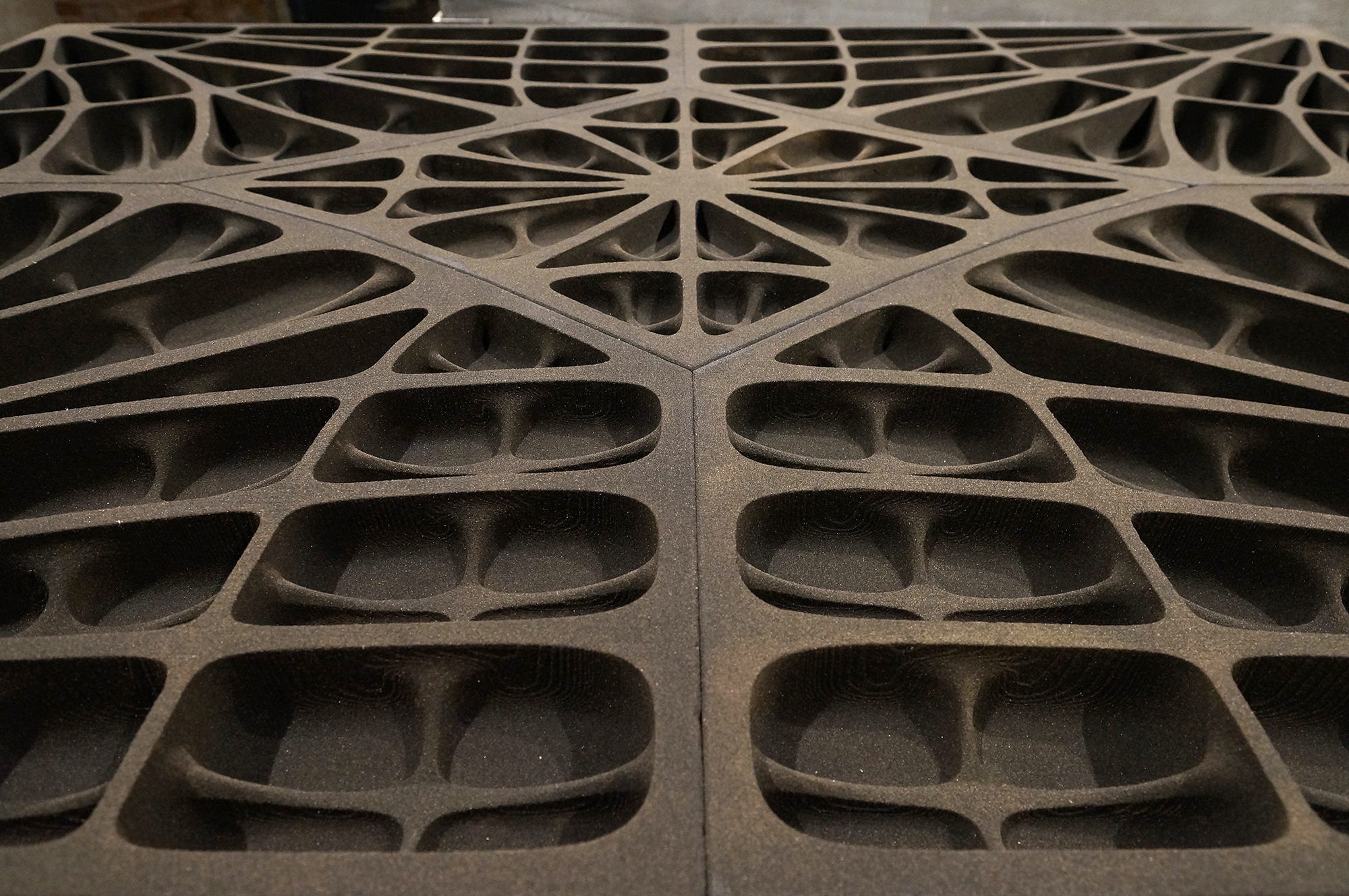

Vorwiegend mit Schalenkonstruktionen aus Ziegeln, Naturstein und Beton arbeiten der Schweizer Ingenieur Philippe Block und sein Büro Ochsendorf, Dejong & Block. Daneben ist Block Professor an der ETH Zürich und forscht dort ebenfalls an filigranen Gewölbestrukturen. Im Arsenale sind unter anderem zu sehen: eine gegossene, an der dünnsten Stelle nur 2 cm starke Rippendecke aus unbewehrtem Beton, eine ähnliche Deckenstruktur aus dem 3-D-Drucker, und das »Armadillo Vault«. Gefertigt aus 399 unterschiedlich geformten, computergesteuert zugeschnittenen Kalksteinplatten mit teils nur 5 cm Stärke, spannt diese geschuppte Gewölbestruktur frei über 16 Meter. Lediglich die Auflager der Gewölbe aus Stahl wirken bei der Installation ein wenig wie Fremdkörper.

Ein zweites Werk – diesmal mit konkreter Nutzung – aus dem Hause Block ist im Freigelände des Arsenale zu sehen. Der »Droneport«, konzipiert gemeinsam mit der Norman Foster Foundation, soll der Prototyp für eine neuartige Transportinfrastruktur in Afrika sein. Gerade in ländlichen Regionen ohne gutes Straßennetz lassen sich eilige Warensendungen wie Medikamente effizienter von unbemannten Drohnen liefern als mit dem Auto. Die Ziegelschale an der Kaimauer in Venedig hat eine Spannweite von 10 x 8 Metern und besteht aus drei Steinlagen: einer inneren aus traditionellen Tonziegeln und zwei äußeren aus Lehmziegeln mit einem neuartigen Bindemittel auf Zementbasis. Die ungebrannten und doch enorm belastbaren Ziegel sollen helfen, wertvollen Brennstoff in Afrika einzusparen.

Die diesjährige Architekturbiennale lehrt, dass in anderen Weltregionen auch ganz andere Konstruktionsprinzipien sinnvoll sein können – je nachdem, welche Naturressourcen dort verfügbar sind und wie hoch das Lohnniveau ist. Auch das Qualifikationsniveau der Bauhandwerker spielt dabei natürlich eine Rolle. »In Entwicklungsländern«, schreibt Biennale-Direktor Alejandro Aravena, »ist die Bauindustrie nicht so sehr ein Handwerk als vielmehr eine Methode, um die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten. Darum bevorzugen dort viele Entscheidungsträger ineffiziente und arbeitsintensive Bausysteme.«

Ein Beispiel, das Besuchern auf ihrem Biennale-Rundkurs gleich mehrfach begegnet, sind Gewölbekonstruktionen aus Ziegelschalen und –rippen. In Paraguay etwa kombinieren Solano Benítez und sein Architekturbüro Gabinete de Arquitectura den allgegenwärtigen Ziegel und Heerscharen ungelernter Arbeiter, um frappierend einfache, filigrane Rippengewölbe zu errichten. Eine Kostprobe davon haben sie im großen Zentralraum des Biennale-Pavillons in den Giardini in Venedig gegeben.

Filigrane Schalen aus Ziegeln, Naturstein und Beton

Vorwiegend mit Schalenkonstruktionen aus Ziegeln, Naturstein und Beton arbeiten der Schweizer Ingenieur Philippe Block und sein Büro Ochsendorf, Dejong & Block. Daneben ist Block Professor an der ETH Zürich und forscht dort ebenfalls an filigranen Gewölbestrukturen. Im Arsenale sind unter anderem zu sehen: eine gegossene, an der dünnsten Stelle nur 2 cm starke Rippendecke aus unbewehrtem Beton, eine ähnliche Deckenstruktur aus dem 3-D-Drucker, und das »Armadillo Vault«. Gefertigt aus 399 unterschiedlich geformten, computergesteuert zugeschnittenen Kalksteinplatten mit teils nur 5 cm Stärke, spannt diese geschuppte Gewölbestruktur frei über 16 Meter. Lediglich die Auflager der Gewölbe aus Stahl wirken bei der Installation ein wenig wie Fremdkörper.

Ein zweites Werk – diesmal mit konkreter Nutzung – aus dem Hause Block ist im Freigelände des Arsenale zu sehen. Der »Droneport«, konzipiert gemeinsam mit der Norman Foster Foundation, soll der Prototyp für eine neuartige Transportinfrastruktur in Afrika sein. Gerade in ländlichen Regionen ohne gutes Straßennetz lassen sich eilige Warensendungen wie Medikamente effizienter von unbemannten Drohnen liefern als mit dem Auto. Die Ziegelschale an der Kaimauer in Venedig hat eine Spannweite von 10 x 8 Metern und besteht aus drei Steinlagen: einer inneren aus traditionellen Tonziegeln und zwei äußeren aus Lehmziegeln mit einem neuartigen Bindemittel auf Zementbasis. Die ungebrannten und doch enorm belastbaren Ziegel sollen helfen, wertvollen Brennstoff in Afrika einzusparen.

Experimente im Holzbau

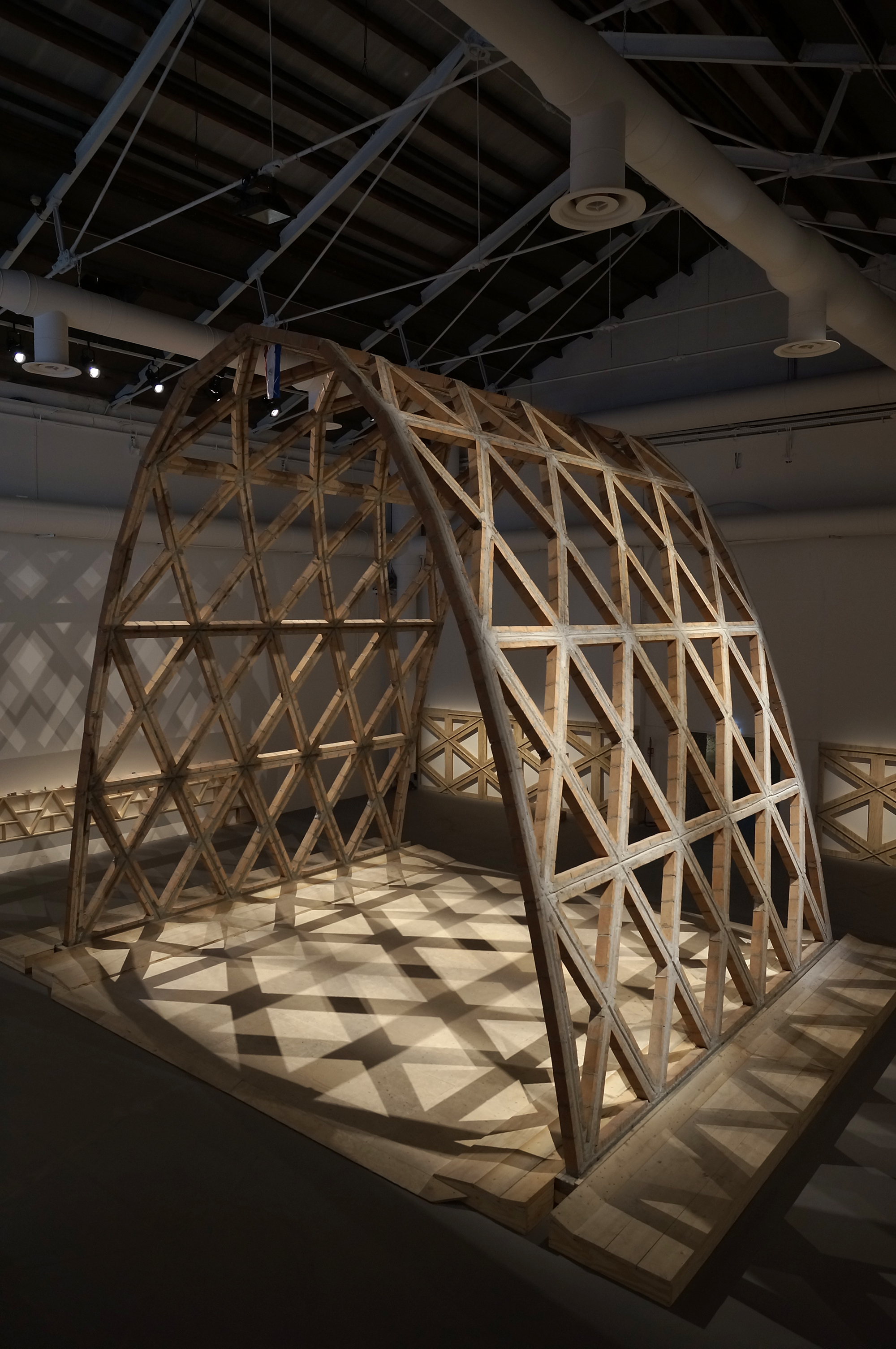

Was wohl der kolumbianische Architekt Simón Vélez über die Schalenkonstruktionen denken mag? In seinem Beitrag zum Biennale-Katalog schreibt er: »Die Architektur ist allzu mineralisch geworden, mit einer Überdosis Stahl, Beton, Ziegeln, Glas und Kunststoffen. Wir müssen das Repertoire an Baumaterialien, die wir verwenden, vegetarischer gestalten.« Als Mittel zum Zweck dient ihm seit jeher der Bambus, der nicht nur in seiner kolumbianischen Heimat als »Holz der Armen« gilt. Für Venedig hat Vélez eine ornamentale Kuppelkonstruktion aus dicken, gekrümmten Bambusstämmen konstruiert. Deren knotige Enden lassen ahnen, wie die Biegung hergestellt wurde: nicht nachträglich, sondern schon beim Wuchs der Pflanzen, ähnlich wie bei jenen Bambusspiralen, die vor einigen Jahren als Zimmerpflanzen und Deko-Material auch bei uns Baumärkte und After-Work-Partys eroberten.

Eine modulare, formal etwas verspielte Holzkonstruktion hat Zhu Jingxiang, Professor an der Chinese University in Hong Kong, aus China nach Venedig bringen lassen. Sein »Checkered Playroom« wurde bereits 16-mal in abgelegenen ländlichen Regionen Chinas errichtet und dient dort als Spielraum für Kindergartenkinder. Zusammengesetzt ist er aus quadratischen, kastenförmigen Modulen aus OSB und dünnen Quadratstäben aus Holz. Die Kästen bilden den Boden, die Außenwände und die Decke des Pavillons, wobei sich die Bodenelemente herausnehmen und übereinander stapeln lassen, um Sitzmulden und kleine Tische zu bilden.

Baumeister Zufall – der »Incidental Space« von Christian Kerez

Eine eindrucksvolle, technisch ungleich aufgerüstetere Spielerei ist auch der Schweizer Beitrag »Incidental Space« von Christian Kerez zur diesjährigen Biennale. Die Vorgehensweise: Gegenstände aller Art wurden in Gips eingegossen, die so entstandenen Hohlformen wieder aufgesägt und nach künstlerischen Gesichtspunkten bewertet. Aus über 300 dieser Formexperimente wählte das Kuratorenteam schließlich eines aus und ließ es im Großformat im Schweizer Pavillon nachbauen – aus dünnen, faserverstärkten Betonelementen. Schon das Abtasten der Urform war ein Hightech-Unterfangen, bei dem Laser und Computertomografen zum Einsatz kamen. Die Einzelelemente des großen Kokons wurden schließlich mit CNC-Fräsen oder, wo die Geometrie selbst dafür zu kompliziert war, im 3-D-Druck hergestellt. Im Inneren der Installation kommt man sich ein wenig vor wie ein Höhlenforscher: unsicher tastend, nach Halt suchend und ständig auf Stolperfallen gefasst. Bei der Selfie-Jugend zählte der »Incidental Space« zu den absoluten Highlights der Biennale. Ob der technische Aufwand, den die Herstellung dieser Anti-Architektur verursachte, gerechtfertigt ist, mag jeder Besucher selbst beurteilen.

Was wohl der kolumbianische Architekt Simón Vélez über die Schalenkonstruktionen denken mag? In seinem Beitrag zum Biennale-Katalog schreibt er: »Die Architektur ist allzu mineralisch geworden, mit einer Überdosis Stahl, Beton, Ziegeln, Glas und Kunststoffen. Wir müssen das Repertoire an Baumaterialien, die wir verwenden, vegetarischer gestalten.« Als Mittel zum Zweck dient ihm seit jeher der Bambus, der nicht nur in seiner kolumbianischen Heimat als »Holz der Armen« gilt. Für Venedig hat Vélez eine ornamentale Kuppelkonstruktion aus dicken, gekrümmten Bambusstämmen konstruiert. Deren knotige Enden lassen ahnen, wie die Biegung hergestellt wurde: nicht nachträglich, sondern schon beim Wuchs der Pflanzen, ähnlich wie bei jenen Bambusspiralen, die vor einigen Jahren als Zimmerpflanzen und Deko-Material auch bei uns Baumärkte und After-Work-Partys eroberten.

Eine modulare, formal etwas verspielte Holzkonstruktion hat Zhu Jingxiang, Professor an der Chinese University in Hong Kong, aus China nach Venedig bringen lassen. Sein »Checkered Playroom« wurde bereits 16-mal in abgelegenen ländlichen Regionen Chinas errichtet und dient dort als Spielraum für Kindergartenkinder. Zusammengesetzt ist er aus quadratischen, kastenförmigen Modulen aus OSB und dünnen Quadratstäben aus Holz. Die Kästen bilden den Boden, die Außenwände und die Decke des Pavillons, wobei sich die Bodenelemente herausnehmen und übereinander stapeln lassen, um Sitzmulden und kleine Tische zu bilden.

Baumeister Zufall – der »Incidental Space« von Christian Kerez

Eine eindrucksvolle, technisch ungleich aufgerüstetere Spielerei ist auch der Schweizer Beitrag »Incidental Space« von Christian Kerez zur diesjährigen Biennale. Die Vorgehensweise: Gegenstände aller Art wurden in Gips eingegossen, die so entstandenen Hohlformen wieder aufgesägt und nach künstlerischen Gesichtspunkten bewertet. Aus über 300 dieser Formexperimente wählte das Kuratorenteam schließlich eines aus und ließ es im Großformat im Schweizer Pavillon nachbauen – aus dünnen, faserverstärkten Betonelementen. Schon das Abtasten der Urform war ein Hightech-Unterfangen, bei dem Laser und Computertomografen zum Einsatz kamen. Die Einzelelemente des großen Kokons wurden schließlich mit CNC-Fräsen oder, wo die Geometrie selbst dafür zu kompliziert war, im 3-D-Druck hergestellt. Im Inneren der Installation kommt man sich ein wenig vor wie ein Höhlenforscher: unsicher tastend, nach Halt suchend und ständig auf Stolperfallen gefasst. Bei der Selfie-Jugend zählte der »Incidental Space« zu den absoluten Highlights der Biennale. Ob der technische Aufwand, den die Herstellung dieser Anti-Architektur verursachte, gerechtfertigt ist, mag jeder Besucher selbst beurteilen.

Installationen und Beiträge, die in diesem Kapitel genannt sind:

Rompiendo el Sitio

Gabinete de Arquitectura - Solano Benítez; Gloria Cabral; Solanito Benítez

Beyond Bending – Learning from the past to design a better future

Block Research Group, ETH Zürich - Philippe Block; Tom Van Mele

Ochsendorf, DeJong & Block - John Ochsendorf; Matthew DeJong; Philippe Block

The Escobedo Group - David Escobedo

Droneport

Norman Foster Foundation – Lord Norman Foster

Future Africa EPFL - Jonathan Ledgard

Block Research Group, ETH Zürich - Philippe Block; Tom Van Mele

Ochsendorf, DeJong & Block - John Ochsendorf; Matthew DeJong; Philippe Block

Racism. Not even with plants

Simón Vélez

Checkered Playroom

Zhu Jingxiang

Incidental Space (Schweiz)

Generalkommissare: Sandi Paucic und Marianne Burki, Swiss Arts Council Pro Helvetia

Kuratorin: Sandra Oehy

Architekt: Christian Kerez

Rompiendo el Sitio

Gabinete de Arquitectura - Solano Benítez; Gloria Cabral; Solanito Benítez

Beyond Bending – Learning from the past to design a better future

Block Research Group, ETH Zürich - Philippe Block; Tom Van Mele

Ochsendorf, DeJong & Block - John Ochsendorf; Matthew DeJong; Philippe Block

The Escobedo Group - David Escobedo

Droneport

Norman Foster Foundation – Lord Norman Foster

Future Africa EPFL - Jonathan Ledgard

Block Research Group, ETH Zürich - Philippe Block; Tom Van Mele

Ochsendorf, DeJong & Block - John Ochsendorf; Matthew DeJong; Philippe Block

Racism. Not even with plants

Simón Vélez

Checkered Playroom

Zhu Jingxiang

Incidental Space (Schweiz)

Generalkommissare: Sandi Paucic und Marianne Burki, Swiss Arts Council Pro Helvetia

Kuratorin: Sandra Oehy

Architekt: Christian Kerez