Neubau Gemeindezentrum St. Gerold

Vorarlberger Architektur steht seit vielen Jahren für eine ökologische Bauweise mit heimischen Baustoffen - und für höchste Architekturqualität. Und lange bevor Nachhaltigkeit und Resourcenschonung in den gesellschaftlichen Fokus rückten, bewiesen Oskar Leo Kaufmann, Carlo Baumschlager, Walter Unterrainer und viele andere, dass Architektur "made in Vorarlberg" zwar regional geprägt, aber durchaus innovativ und zukunftsfähig ist.

Diese Tradition setzt auch der erste viergeschossige Holzbau Vorarlbergs, das Gemeindezentum St. Gerold im Großen Walsertal, eindrucksvoll fort. Eingebettet in das steile Kerbtal, das im Süden von schroffen Kalkhochalpen, im Norden von den üppig grünen Flyschbergen gefasst wird, blickt die Gemeinde auf eine fast 1100-jährige Geschichte zurück. Die rund 400 Einwohner leben mitten im UNESCO-Biosphärenpark "Großes Walsertal". Neben dem Schutz der Artenvielfalt und der Forschung gehört auch die nachhaltige Entwicklung der Region zu den Zielen des Parks. Beispiele hierfür sind die Verarbeitung und Vermarktung zahlreicher landwirtschaftlicher Produkte wie Kräutertee ("Bergtee") und Käse ("Walserstolz") oder auch die Marke "Bergholz" ein Zusammenschluss von Handwerkern, die mit dem Holz der Gegend ein ökologisches und baubiologisch korrektes Holzhaus fertigen. Der bewusste Umgang mit der Natur und Umwelt im Großen Walsertal machte es in der Konsequenz also unumgänglich, auch das neue Gemeindezentrum von St. Gerold nach Richtlinien des nachhaltigen Bauens zu erstellen.

Cukrowicz Nachbaur Architekten aus dem benachbarten Bregenz hatten verschiedenste Funktionen im Gebäude zu vereinen. In den vier Geschossen befinden sich der Kindergarten, eine Kinderspielgruppe, der Dorfladen, ein Mehrzweckraum und die Gemeindeverwaltung. Zusammen mit dem gegenüber liegenden denkmalgeschützten Schulhaus bildet der leicht versetzt zur Straße angeordnete Neubau eine die Straße flankierende Torsituation. Darüber hinaus dient das Gebäude als vertikales Verbindungsglied zwischen dem Straßenniveau und dem Spielplatz des Kindergartens im 2. Untergeschoss. Der Eingang ist bewusst zur Straße hin orientiert und öffnet sich dem Besucher mit einer einladenden Geste, der Vorplatz mit Bank und Stahlbrunnen lädt zum Verweilen ein.

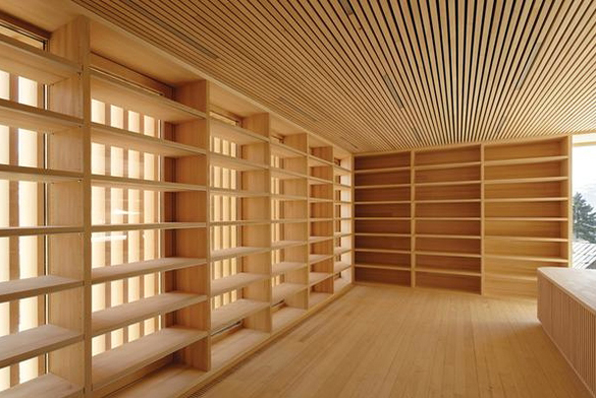

Der Viergeschosser ist in Holzelementbauweise erstellt und wird lediglich in den erdberührten Teilbereichen der zwei Untergeschosse als wasserdichte Betonkonstruktion (Weiße Wanne) ausgeführt. Sämtliche Konstruktionshölzer wie auch die Verkleidung der Fassade und alle Hölzer im Innenbereich sind unbehandelt. Die Weißtanne, die hier vorwiegend Verwendung findet und aus einheimischen Wäldern stammt, wurde als Rift und Halbrift verarbeitet. Unschöne, tannetypische Astlöcher finden sich in diesem Bereich des Nadelbaums kaum, was die homogene Anmutung des Materials unterstützt. Durch das Sägen im Winkel von 90° zum Jahresring (Rift) bis max. 45° zum Jahresring (Halbrift) sind die Hölzer extrem verformungsstabil, was vor allem bei den sichtbaren Ver- und Bekleidungen wichtig ist.

Das Gemeindehaus übertrifft durch eine optimierte Planung und Ausführung der kompakten Gebäudehülle die Forderungen des Passivhausstandards bezüglich Heizenergiebedarf (max. 15 kWh/m2a, hier 10,7 kWh/m2a) und Primärenergiebedarf (max. 120 kWh/m2a, hier 68 kWh/m2a) deutlich. Die Energieversorgung erfolgt über eine Erdsondenanlage mit Solekreislauf und nachgeschalteter Wärmepumpe mit Wärmetauscher. Über die kontrollierte Be- und Entlüftung des Gemeindezentrums lassen sich die Luftwechsel mit einer Wechselrate zwischen 0,3-1,4 variabel regeln. Der Wirkungsgrad für die Wärmerückgewinnung durch einen eingebauten Rotationswärmetauscher liegt bei 87 %.

Auch der sommerliche Wärmeschutz wurde umfassend berechnet und geprüft. Ohne Kühlung werden im Sommer an statistischen 13 Tagen max. 25,4 °C Innentemperatur erwartet und dies auch nur in Teilbereichen, die während der Sommermonate nicht genutzt werden. Über mittels Schubgestänge drehbare Sonnenschutzlamellen aus Weißtanne lässt sich der Wärmeeintrag über die Südostfassade zusätzlich regulieren.

Bei den verwendeten Produkten und Rohstoffen, von den Hölzern über die Dämmung bis hin zur Verkabelung des Gebäudes, wurde äußerst genau auf deren Umweltverträglichkeit geachtet. Auf etwaige Schadstoffe wurde schon im Herstellungsprozess und auch später in der Bauphase verzichtet. Bei der Begutachtung der Bauteile hinsichtlich ihrer Umweltverträglichkeit wurden drei Kriterien geprüft: Primärenergiegehalt, Global Warming Potenzial und Versäuerung. Es kamen keine H-FCKW/HFKW-haltigen Baustoffe, kein PVC und keine Tropenhölzer aus nicht nachhaltiger Produktion zum Einsatz, was in Summe für schadstoffreies Arbeitsklima und beste Luftqualität bürgt.

Diese Tradition setzt auch der erste viergeschossige Holzbau Vorarlbergs, das Gemeindezentum St. Gerold im Großen Walsertal, eindrucksvoll fort. Eingebettet in das steile Kerbtal, das im Süden von schroffen Kalkhochalpen, im Norden von den üppig grünen Flyschbergen gefasst wird, blickt die Gemeinde auf eine fast 1100-jährige Geschichte zurück. Die rund 400 Einwohner leben mitten im UNESCO-Biosphärenpark "Großes Walsertal". Neben dem Schutz der Artenvielfalt und der Forschung gehört auch die nachhaltige Entwicklung der Region zu den Zielen des Parks. Beispiele hierfür sind die Verarbeitung und Vermarktung zahlreicher landwirtschaftlicher Produkte wie Kräutertee ("Bergtee") und Käse ("Walserstolz") oder auch die Marke "Bergholz" ein Zusammenschluss von Handwerkern, die mit dem Holz der Gegend ein ökologisches und baubiologisch korrektes Holzhaus fertigen. Der bewusste Umgang mit der Natur und Umwelt im Großen Walsertal machte es in der Konsequenz also unumgänglich, auch das neue Gemeindezentrum von St. Gerold nach Richtlinien des nachhaltigen Bauens zu erstellen.

Cukrowicz Nachbaur Architekten aus dem benachbarten Bregenz hatten verschiedenste Funktionen im Gebäude zu vereinen. In den vier Geschossen befinden sich der Kindergarten, eine Kinderspielgruppe, der Dorfladen, ein Mehrzweckraum und die Gemeindeverwaltung. Zusammen mit dem gegenüber liegenden denkmalgeschützten Schulhaus bildet der leicht versetzt zur Straße angeordnete Neubau eine die Straße flankierende Torsituation. Darüber hinaus dient das Gebäude als vertikales Verbindungsglied zwischen dem Straßenniveau und dem Spielplatz des Kindergartens im 2. Untergeschoss. Der Eingang ist bewusst zur Straße hin orientiert und öffnet sich dem Besucher mit einer einladenden Geste, der Vorplatz mit Bank und Stahlbrunnen lädt zum Verweilen ein.

Der Viergeschosser ist in Holzelementbauweise erstellt und wird lediglich in den erdberührten Teilbereichen der zwei Untergeschosse als wasserdichte Betonkonstruktion (Weiße Wanne) ausgeführt. Sämtliche Konstruktionshölzer wie auch die Verkleidung der Fassade und alle Hölzer im Innenbereich sind unbehandelt. Die Weißtanne, die hier vorwiegend Verwendung findet und aus einheimischen Wäldern stammt, wurde als Rift und Halbrift verarbeitet. Unschöne, tannetypische Astlöcher finden sich in diesem Bereich des Nadelbaums kaum, was die homogene Anmutung des Materials unterstützt. Durch das Sägen im Winkel von 90° zum Jahresring (Rift) bis max. 45° zum Jahresring (Halbrift) sind die Hölzer extrem verformungsstabil, was vor allem bei den sichtbaren Ver- und Bekleidungen wichtig ist.

Das Gemeindehaus übertrifft durch eine optimierte Planung und Ausführung der kompakten Gebäudehülle die Forderungen des Passivhausstandards bezüglich Heizenergiebedarf (max. 15 kWh/m2a, hier 10,7 kWh/m2a) und Primärenergiebedarf (max. 120 kWh/m2a, hier 68 kWh/m2a) deutlich. Die Energieversorgung erfolgt über eine Erdsondenanlage mit Solekreislauf und nachgeschalteter Wärmepumpe mit Wärmetauscher. Über die kontrollierte Be- und Entlüftung des Gemeindezentrums lassen sich die Luftwechsel mit einer Wechselrate zwischen 0,3-1,4 variabel regeln. Der Wirkungsgrad für die Wärmerückgewinnung durch einen eingebauten Rotationswärmetauscher liegt bei 87 %.

Auch der sommerliche Wärmeschutz wurde umfassend berechnet und geprüft. Ohne Kühlung werden im Sommer an statistischen 13 Tagen max. 25,4 °C Innentemperatur erwartet und dies auch nur in Teilbereichen, die während der Sommermonate nicht genutzt werden. Über mittels Schubgestänge drehbare Sonnenschutzlamellen aus Weißtanne lässt sich der Wärmeeintrag über die Südostfassade zusätzlich regulieren.

Bei den verwendeten Produkten und Rohstoffen, von den Hölzern über die Dämmung bis hin zur Verkabelung des Gebäudes, wurde äußerst genau auf deren Umweltverträglichkeit geachtet. Auf etwaige Schadstoffe wurde schon im Herstellungsprozess und auch später in der Bauphase verzichtet. Bei der Begutachtung der Bauteile hinsichtlich ihrer Umweltverträglichkeit wurden drei Kriterien geprüft: Primärenergiegehalt, Global Warming Potenzial und Versäuerung. Es kamen keine H-FCKW/HFKW-haltigen Baustoffe, kein PVC und keine Tropenhölzer aus nicht nachhaltiger Produktion zum Einsatz, was in Summe für schadstoffreies Arbeitsklima und beste Luftqualität bürgt.