Architekturbiennale 2025 in Venedig

Was hilft gegen die Hitze in den Städten?

Der Beitrag „Heatwave“ im Pavillon von Bahrain wurde mit dem Goldenen Löwen der Biennale für den besten nationalen Beitrag ausgezeichnet. © Jakob Schoof

Die heiße Jahreszeit in Venedig hat gerade erst begonnen. In den Sommermonaten legt sich eine drückende Schwüle über die Lagunenstadt, olfaktorisch untermalt durch den Gestank des stehenden Wassers in den Kanälen. Die vielen Touristen, die im Sommer über Venedig einfallen, ertragen die Hitze, ohne zu murren. Auf der diesjährigen Architekturbiennale jedoch ist die urbane Erwärmung zu einem zentralen Thema geworden.

„Terms und Conditions“ von Transsolar als Auftakt der Hauptausstellung, © Jakob Schoof

Eindrucksvoller Auftakt der Hauptausstellung

Gleich im ersten Raum des Arsenale macht Kurator Carlo Ratti die Dramatik der Lage spürbar: Dutzende von Klimageräten füllen den abgedunkelten Raum mit ihrer Abwärme. Von einem Lichtbogen in unwirkliches Licht getaucht, spiegelt sich ihr Abbild in flachen Wasserbecken. Die Installation des Stuttgarter Büro Transsolar ist ein Auftakt mit Aplomb. Die darauffolgende Ausstellung lässt viele Betrachter eher ratlos zurück. Das liegt vor allem an der Gewichtung der Exponate: Materialexperimente und KI-Fantasien spielen in den Räumen die zentrale Rolle. Genuin architektonische Lösungen auf die Probleme der Welt sind dagegen an den Rand gedrängt.

„Stresstest“ im deutschen Pavillon. Kuratoren: Elisabeth Endress, Gabriele Kiefer, Nicola Borgmann, Daniele Santucci. © Jakob Schoof

Räume zum Fühlen im deutschen Pavillon

Urbane Erwärmung lässt sich nicht mit Worten beschreiben – man muss sie fühlen. An dieses Credo hielt sich auch das vierköpfige Kuratorenteam des deutschen Pavillons. Unter dem Motto „Stresstest“ haben sie den spiegelsymmetrischen Pavillon in zwei Hälften geteilt: Rechts werden die Besucher dem Hitzestress ausgesetzt, links können sie in einer frischen Brise unter Bäumen entspannen. Im dazwischen liegenden, großen Eingangsraum illustrieren raumfüllende Videoprojektionen das Thema Stadterwärmung. Sie stellen Wärmebilder urbaner Plätze, Beispiele klimagerechten Bauens und die landläufige Architekturproduktion aus Beton, Asphalt und versiegelten Oberflächen einander gegenüber. Zwei weitere Räume halten Statistiken zur Bodenversiegelung und zu Hitzewellen in den Städten bereit und klären über Lösungsansätze auf. Städte brauchen mehr Schatten, mehr Bäume, mehr Grünflächen und nicht nur die eine oder andere wartungsintensive Grünfassade als Trostpflaster. Fazit: Die Botschaft ist angekommen, doch in anderen Pavillons wurde das gleiche Thema räumlich eindrucksvoller in Szene gesetzt.

„Keep cool“ im Salone Verde. Installation der Universität Stuttgart, der HfT Stuttgart und der TH Deggendorf. Kuratoren: Martin Ostermann, Diane Ziegler, Sabine Wiesend. © Jakob Schoof

Textile Schattenspender im Salone Verde

Wie sich konkret auf die städtischen Hitzestress reagieren lässt, ist an vielen Stellen in Venedig zu sehen. Im Salone Verde, einer der vielen Off-Locations außerhalb des Biennale-Geländes, nähern sich zwei Stuttgarter Hochschulen und die Technische Hochschule Deggendorf dem Thema auf künstlerische Weise: Einer der beiden Ausstellungsräume enthält eine filigrane Netzstruktur, bestückt mit Schattenspender aus Pilzmyzel. Im Raum gegenüber hängen Teppiche von den historischen Deckenbalken, leicht gebläht vom künstlichen Wind der Ventilatoren. Ganz ohne mechanische Unterstützung ist die urbane Kühlung offenbar nicht zu haben. Gerne hätte man die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Schattenspender auch direkt erprobt – warum diese im Innenraum aufgehängt sind statt im geräumigen Innenhof des Salone Verde, wird das Geheimnis der Kuratoren bleiben.

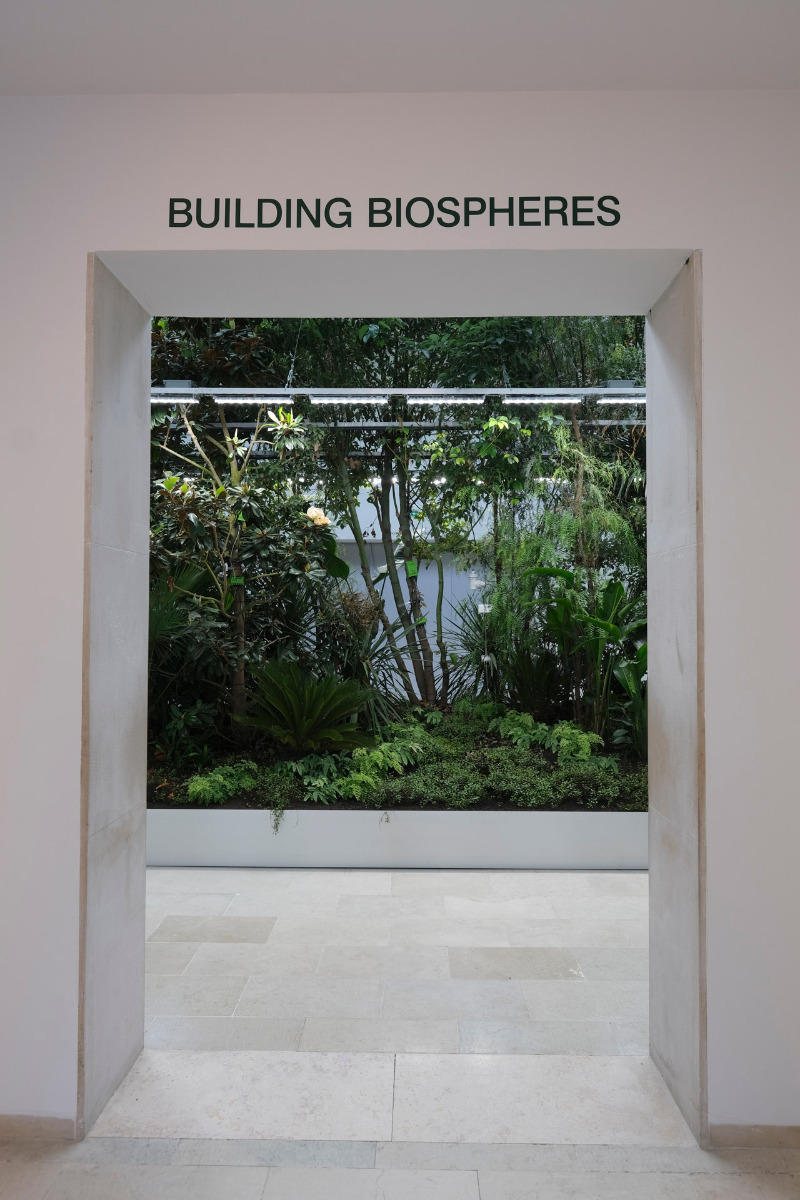

„Building Biospheres“ im belgischen Pavillon. Kuratoren: Bas Smets, Stefano Mancuso. © Jakob Schoof

Pflanzen als Werkzeug zur Innenraumkühlung

Auf eine ganz eigene Art von Stadtbegrünung setzen dagegen Bas Smets und Stefano Mancuso. Ihr Beitrag „Building Biospheres“ im belgischen Pavillon blendet den Erholungswert von Grünflächen gezielt aus und nutzt Pflanzen vor allem als Werkzeug. Allein mit ihrer Hilfe wollen Smets und Mancuso in Gebäuden ein konstant mildes Innenraumklima herstellen, das weder Heizung noch Kühlung braucht. Bei näherem Hinsehen wird der immense Technikbedarf deutlich, der dafür erforderlich ist: Im Ausstellungspavillon wird der Nährstoff- und Wärmehaushalt der Vegetation ständig überwacht. Überdies müssten Gebäude ganz anders konstruiert werden als bisher, um die der Raumluftfeuchte Herr zu werden. Im Nebenraum sind Versuchsentwürfe für die Sanierung zweier Gebäude in Brüssel zu sehen. Auch sie verdeutlichen: Um einen üppigen, klimawirksamen Pflanzenwuchs in Innenräumen sicherzustellen, benötigen Gebäude aufwändige Lüftungs-, Bewässerungs- und Entfeuchtungsanlagen. Das genaue Gegenteil von „Einfach Bauen“ also.

„Urban Evaporative Cooling and the Ecological Semiotics of Heat and Pollution in Athens“. Projektteam: Jon Goodbun, Aran Chadwich, Flora McLean, Rosa Schiano-Phan, Juan Valledo. © Andrea Avezzù

© Andrea Avezzù

Low-tech-Verdunstungsschirme in Athen

Möglicherweise hilft der Blick über den mitteleuropäischen Tellerrand, um einfache, aber funktionsfähige Methoden der urbanen Kühlung zu finden. In einem Park in Athen haben John Goodbun vom Royal College of Art in London und sein Team mehrere 7 m hohe Kühltürme aufgestellt, die mit Verdunstung funktionieren. Nach eigenen Angaben wurde dabei ein Temperaturabfall von 10 °C binnen 15 Minuten gemessen. In den kommenden Jahren will das Team die temporäre Installation mit Türmen von 5 bis 30 m wiederholen, um die optimale Höhe herauszufinden. Jetzt schon ist ihr Beitrag in der Hauptausstellung im Arsenale in Venedig zu sehen.

„Make it Rain“ im französischen Pavillon. Projektteam: Quentin Gérard, Elisabeth Terrisse de Botton, Matthieu Brasebin, Guillaume Deman. © Quentin Gerard

Gießen erlaubt in Brüssel und Logroño

Ebenfalls mit Verdunstung operieren die Installationen „Make it Rain“, die ein belgisches Team um den Architekten Quentin Gérard in mehreren Städten Europas realisiert hat. Basis des Ganzen ist eine überdachte Sitzbank aus gebrannten Ziegeln. Bei der Bewässerung müssen die Nutzer selbst Hand anlegen. Bei der Installation in Brüssel wird Regenwasser in einem Tank gesammelt und ergießt sich über die Steine, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Im spanischen Logroño kooperierte das Team mit einem Kajakclub. Hier wird Flusswasser in einem Tank gesammelt und kann dann mit kleinen Gießkannen auf die Steine verteilt werden – ein spielerische Low-Tech-Herangehensweise an das Thema Stadterwärmung.

„Heatwave“ im Pavillon von Bahrain. Kurator: Andrea Faraguna. © Andrea Avezzù

Kühldecken für öffentliche Plätze

Die eindrucksvollste und sicher auch kostspieligste Methode gegen die urbane Erwärmung präsentierte der Wüstenstaat Bahrain in seinem Pavillon – und gewann damit zu Recht den goldenen Löwen für den besten nationalen Beitrag. Das Kuratorenteam um Andrea Faraguna präsentierte den funktionsfähigen Prototyp einer Kühldecke für öffentliche Räume. Das System nutzt die Kälte der Erde oder des Meerwassers und die Tatsache, dass die Bodentemperatur am Golf unterhalb von 15 m ganzjährig bei 27°C liegt. Nach Berechnungen von Alexander Puzrin, Professor für Geotechnik an der ETH Zürich, ist eine 20 m tiefe Erdsonde in der Lage, pro Sekunde 200 l Luft von 47°C auf angenehme 32°C herunterzukühlen. Baulich erlauben die Systeme die Anpassung angegebene Situationen und lassen sich ganz unterschiedlich nutzen: Als Markthalle, Schulhof- oder Parkplatzüberdachung oder als Hitzeschutz über Verkehrskreuzungen. Aber auch für Venedig wäre die Installation geeignet: Nach Ende der Biennale strebt das Kuratorenteam einen dauerhaften Standort mit Meerwasserkühlung in der Lagunenstadt an, etwa im Yachthafen auf der Insel San Giorgio Maggiore.

Ausstellung: 19. Biennale Architettura 2025

Ausstellungsort: Venedig (IT)

Ausstellungsdauer: 10. Mai bis 23. November 2025

Öffnungszeiten: Täglich außer Montag, 11-19 Uhr

Weitere Informationen: labiennale.org